8/31(日) アニメーター・舘野仁美さんのトークイベント&サイン会を開催。 ~『エンピツ戦記 誰も知らなかったスタジオジブリ』文庫化記念~

2025/9/11

本校の新設学科、総合アニメ・デジタルイラスト科のカリキュラム監修を務めるアニメーター養成機関・ササユリ動画研修所。その所長であり『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』など数々のジブリ作品にも携わってきたアニメーター・舘野仁美さんによるトークショーが開催されました。

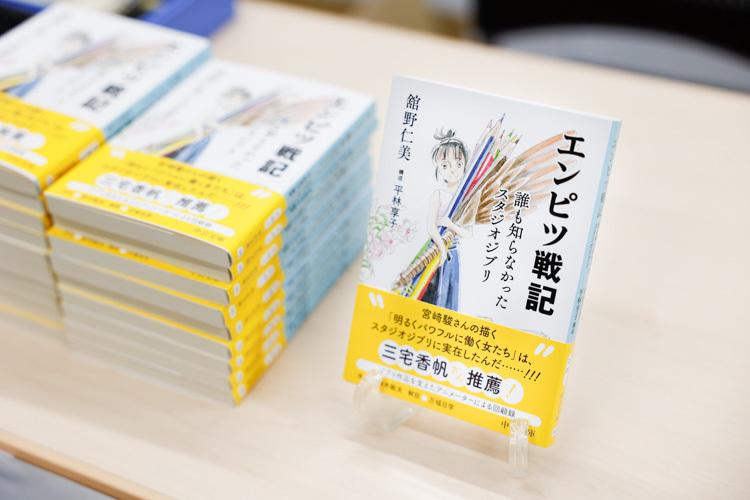

舘野さんの著書『エンピツ戦記 誰も知らなかったスタジオジブリ』(中央公論新社、以下『エンピツ戦記』)の文庫化を記念したスペシャルイベントの模様をお届けします。

「ササユリ動画研修所」について

本イベントでは、舘野さんのここ数年の活動や作品についての話題をメインとしながら、文庫化された『エンピツ戦記』の内容や、舘野さんのアニメーターとしてのこれまでのお仕事やジブリ時代のお話も飛び出しました。

『となりのトトロ』から『思い出のマー二ー』まで、長年にわたってアニメーターとしてジブリ作品に携わってきた舘野さん。2014年の退職後は、夢だったというカフェ(ササユリカフェ)を営むかたわら、後進のアニメーター教育にも力を入れ始めました。

教育業に踏み出したのは「アニメ業界に少しでも恩返しできたら」という想いから。アニメーターとして培ってきた自分の経験や知識を伝えたいと、教鞭を執り始めました。

当初は「ササユリカフェ」を夕方6時に店じまいしたあと、毎日3時間、制作会社から請け負った受講者や、個人の学生を相手に指導していましたが、やがて「ササユリカフェ」を休業し教育業に重心を移していきました。

私塾のようなかたちで始まった「ササユリ動画研修所」は、これまで数多くの優秀なアニメーターを輩出し、いまやアニメーション業界から絶大な信頼を置かれる存在に。

才能ある若者の将来を預かるだけに、教育には人一倍の誠意と配慮をもって臨んでいると舘野さんは語ります。

「人にものを教える、ということの怖さは未だにあります。もし私が間違ったことを教えてしまったら、学生さんの人生を大きく左右することになってしまいますから」

イベント全体を通して、その言葉の端々には、長年アニメ界の最先端を見てきたからこその謙虚さと、それゆえの責任感が垣間見えました。

『なつぞら』について

NHKによる朝の連続テレビ小説『なつぞら』(2019年)には、アニメーション監修として舘野さんの名前がクレジットされました。アニメーターを志す女性が主人公の青春物語を、舘野さんが監修した爽やかなアニメーションが彩りました。

同作のオープニング映像にはプロデューサーポジションとして携わり、才気あふれる若手アニメーター・刈谷仁美さんを起用したことで話題にもなりました。

ドラマのタイトルロゴでは、刈谷さんのデザインに協力した部分がありました。カリグラフィー※の要素を取り入れたのは舘野さんのアイデアでした。舘野さんは中世の文化、とりわけカリグラフィーにかねてから惹かれており「カリグラフィーは、字と絵の掛け合わせの究極系」とまで考えているそうです。

※カリグラフィー……西洋や中東などにおける、文字を美しく見せるための手法。西洋書道とも呼ばれる。植物などのイラストで文字を彩るのはカリグラフィーのメジャーな技法のひとつ。

取り寄せたたくさんの資料ともに刈谷さんにカリグラフィーのアイデアを伝え、制作を依頼した末に完成したのが、おなじみのあのロゴ。舘野さん、NHKサイドともに一発OKを出し、番組の顔を飾ることになりました。

「cocoon~ある夏の少女たちより~」について

戦後80年の特別プログラムとして制作された「cocoon~ある夏の少女たちより~」(今日マチ子原作、秋田書店、以下「cocoon」)には、舘野さんはアニメーションプロデューサー・動画監督として携わりました。

第二次世界大戦をテーマにした凄惨な物語であることから、中途半端な気持ちで引き受けるわけにはいかない。最初にNHKのスタッフからオファーが来たときはかなり悩んだそうです。

本作で舘野さんは、あえて大きな「原作改変」を行うことに。それは、作中で流れる血を「花」に置き換えて表現することでした。これは「cocoon」が戦争の悲惨さを伝えるために子供たちにこそ見てほしいアニメ作品であったため、想定視聴者である10代でも鑑賞に耐えうるようにという配慮からでした。

監督は新進気鋭のアニメーター・伊奈透光さん、キャラクターデザイン担当としてイラストレーターのめばちさん、小道具などのプロップデザイン・兵士などサブキャラクターデザインとしてイラストレーターの尾崎智美さん、さらには山下明彦さん、大塚伸治さんという、ジブリ作品の要にもなってきたベテランアニメーターたちもスタッフに迎えました。

動画担当としては、ササユリ動画研修所では16人の新人を「cocoon」制作のために公募し、育成しました。技術的には未熟なスタッフもいたものの、早いうちからトップレベルのアニメーターの仕事、とりわけ原画やタイムシートのつくりかたを見て学んでほしいという想いからのアサインでした。

「さまざまな才能が呼応し合ったほうがいい作品になる」という信条から、舘野さんは抑圧的なディレクションはせず、各担当者の個性を最大限、のびのび発揮してもらうことを大切にしました。

「アニメーションは共同作業であり、チーム一丸となって作品をつくり上げる喜びがある」というのは、舘野さんが折に触れて語っていることです。

アニメーターという仕事について

最後に将来ある若者たちに向けて、アニメーターを目指すうえで何が必要か、舘野さんの見解を伺いました。

まず大切なのは、自分の得意なことや、強いこだわりのある何かをもつこと。舘野さんの場合は、先述のカリグラフィーや西洋中世の文化に深い思い入れがあり、作品にも活かされました。圧倒的な「好き!」はクリエイターの個性になるのです。

さらには、思考停止せず自分に対して問いかけ続けること、そして絵が上手くなるための努力を継続することも、基本的ではありますがとても大切なことであると舘野さんは語ります。「人生は短く、芸術は長し」の言葉通り、プロのクリエイターは常に表現の高みを目指して努力し続けることが求められるからです。

アニメーターの技量が現れる場といえば、真っ先に思い浮かぶのはド派手なアクションシーンかもしれません。しかし舘野さんによれば、じつは「カップをもつ」「歩く・走る」といった普通の動きを描くことこそ最も難しく、ゆえに面白いのだそうです。

万物の動きの道理を理解したい、それを二次元平面上に表現する術を知りたい、という研究者のようなマインドこそが、アニメーターという生き物を衝き動かす根源的な欲求なのかもしれません。

舘野さん、ならびにササユリ動画研修所が監修・教鞭を執る専門学校日本デザイナー学院の「総合アニメ・デジタルイラスト科」では、即戦力のアニメーターとして活躍するために必要なスキルはもちろんのこと、アニメーション表現の奥深さについてもたっぷりと教えていきます。

「総合アニメ・デジタルイラスト科」の魅力の一端を味わえる説明会や体験授業も定期的に開催しておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。